« Jésus de Nazareth – Les livres de Roland Hureaux et de Jean Staune » chronique anachronique de Hubert de Champris (1ère Partie)

__

La chronique anachronique de Hubert de Champris

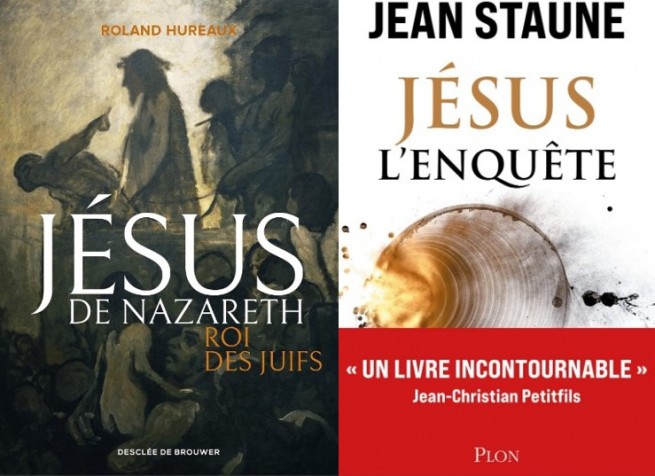

- Roland Hureaux, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, Desclée de Brouwer, 570 p., 23 €.

- Jean Staune, Jésus, l’enquête, Plon, 360 p., 22 €.

I – Sur le Jean orthodoxe.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de tenter – noter la modestie de ce verbe à l’infinitif, ce dernier contrastant métaphysiquement parlant avec ladite modestie (en ce que dénote cet infinitif) -, il s’agit disions-nous de tenter de connaître l’identité véritable du plus original des quatre évangélistes – certains diront : du plus intéressant -, ce fameux JEAN, qualifié dans l’Evangile de ‘‘Fils de Zébédée’’ mais aussi de ‘‘Disciple bien-aimé’’. Pour ce faire, il faut partir d’un classique, d’un ouvrage en quelque sorte non pas neutre – au contraire doit-il émaner d’un fidèle pratiquant – mais simplement descriptif et exhaustif. Ce type d’ouvrage ne figure pas dans la bibliographie du Jésus de Staune. En matière de biographie de l’Emmanuel, soit tombe-t-on communément sur des livres tendancieux – c’est-à-dire pas assez didactique, prenant, sans parfois que l’auteur lui-même ne s’en rende compte, une direction par trop particulière si ce n’est innocemment hétérodoxe, soit, à l’inverse, sur des ouvrages écrits par des hommes d’Eglise mais dont l’imprimatur paraît douteux. Bref, avec Hureaux, nous avons droit à un bon bouquin, précieux surtout en toutes ses annexes pleines de généalogie, de chronologie, de classifications sémantiques qui nous mettent les points sur les i, ces i qui sont parfois ceux de l’identité de personnages. Celui que Hureaux pose sur le i de l’Identité de Saint Jean reflète la position classique, pour ne pas dire coutumière de l’Eglise. Nous avons dit : ‘‘coutume’’ (et non loi). La coutume est un habitus suffisamment exprimé au cours du temps pour mériter de s’intégrer à ce qu’on appelle ‘‘tradition’’. Mais tradition avec un t minuscule. C’est-à-dire que l’usage en la matière sera de dire que…que St Jean « est le plus jeune des DOUZE (apôtres), frère de Jacques et fils de Zébédée : il s’autodésigne comme ‘‘le disciple que Jésus aimait’’. Il vécut bien plus longtemps que les autres, peut-être jusqu’en l’an 100 et, seul des apôtres, ne mourut pas martyr. » L’auteur ajoute en note : « Nous ne croyons pas à la thèse selon laquelle ‘‘ le Disciple que Jésus aimait’’, auteur de l’Evangile, ne serait pas l’apôtre lui-même, mais quelqu’un d’autre, personnage important du Temple de Jérusalem. Pourquoi ce personnage se serait-il trouvé à pécher sur le lac de Tibériade au 21ème chapitre de l’Evangile de St Jean ? »

Poursuivons avec Hureaux (p. 297) : « Il se peut que les fils de Zébédée aient été, seuls, de famille sacerdotale. Comment expliquer autrement l’incroyable prétention de leur mère qui demande à Jésus qu’ils soient, dans le Royaume, placés l’un à sa droite, l’autre à sa gauche ? Cela, on l’a vu, ne contredirait pas le fait que Zébédée, leur père, ait été pêcheur ou, plutôt, patron-pêcheur, ayant son équipe d’ouvriers (cf. Marc-1, 20). D’autant, poursuit Hureaux, que Jean, quand il se trouve à Jérusalem est dit connu du grand prêtre. L’auteur présumé de l’Evangile de Jean est toujours désigné comme ‘‘le disciple que Jésus aimait’’ ; on a imaginé qu’il s’agissait de quelqu’un d’autre que Jean, mais c’est plutôt une manière pudique pour lui d’éviter de dire je. Cela implique une préférence. Préférence qui apparaît aussi au fait que c’est à lui que Jésus confie sa mère après sa mort. » Et notre essayiste d’écrire en note : ‘‘Jean est de famille sacerdotale selon Polycrate, évêque d’Ephèse vers 190.’’ Roland Hureaux continue d’exprimer la position classique de l’Eglise pp. 303-304 : le fait que ce Jean soit jeune pêcheur en Galilée ne le rend pas incapable d’une certaine culture. Il n’y a pas lieu de poser l’hypothèse (moins encore la thèse) d’un deuxième Jean, surtout s’il est bien en effet de famille sacerdotale, représenté imberbe, donc très jeune, jouant auprès de Jésus ce rôle du ‘‘meilleur disciple’’ (talmid muvhaq), celui qui, assis à ses pieds prend des notes pendant que le maître parle, une figure familière du milieu rabbinique. Cette position là est au reste celle d’une spécialiste des origines intrinsèquement juives du christianisme, Jacqueline Genot-Bismut, laquelle figure dans la bibliographie du Jésus de Staune. Dernier argument enfin en faveur de la thèse officielle (pp. 493-494) : « Que Jésus remette entre les mains de l’apôtre Jean le sort de Marie, sa mère, est un nouveau signe qu’il est bien ‘‘le disciple que Jésus aimait’’ » (même si ce fait constitue surtout un indice supplémentaire de l’unicité numérique de la progéniture de Marie).

En somme, Roland Hureaux confirme en substance le sentiment que nombre d’esprits s’intéressant à l’origine de l’Eglise ressentent : l’Evangile selon Jean est bien à part tant dans son style que dans son fond (1) ; cet évangéliste ne se contente pas de relater, il semble s’efforcer de nous donner des clefs de compréhension de la nature et du sens de l’avènement sur terre du Christ, ès qualités de Fils de Dieu ; oui, son évangile pour le moins dénote par rapport aux évangiles synoptiques. Cela posé, ces spécificités n’impliquent pas que l’on puisse distinguer entre un ‘‘ Jean, fils de Zébédée, et l’un des douze apôtres’’ et un autre Jean, de famille juive sacerdotale, qui aurait eu un destin particulier que l’Eglise aurait, volontairement ou non, occulté et, à dessein, confondu et fondu avec la figure du premier Jean « FDZ », « DBA ».

Ainsi convient-il en premier lieu de lire un ouvrage factuel, descriptif comme ce Jésus de Nazareth, roi des Juifs avant de se plonger dans le Jésus de Staune. Staune… stone… ? Es-tu un nouveau Pierre sur lequel Jésus entendrait-il sinon bâtir, du moins reconstruire, subvertir, renouveler, renforcer (non certes pas remplacer) l’Eglise ? Sur ce Staune pourrait-on, voudrait-on bâtir une Eglise ou, alors seulement, une seconde église, parallèle à la première ? Jean Staune n’émet-il pas en effet plus que l’hypothèse, la thèse que le distinguo qu’il conviendrait d’opérer entre 1/ le Jean FDZ et 2/ le Jean DBA, lui, rédacteur du quatrième évangile, implique d’envisager l’existence d’une « Eglise intérieure », l’Eglise extérieure, visible aux yeux de tous, étant l’Eglise catholique romaine institutionnelle, avec ses Pères et ses Docteurs, ses savants, ses bas, moyens et hauts prélats ?

(1) On se reportera par exemple à Hervé Dannagh, L’influence de saint Jean dans la Franc-Maçonnerie, Dervy.

(à suivre)

Lire la 2ème partie :